Choisir une filière scientifique : l’importance des « role models » pour les lycéennes

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale par le président de la République. Réaliser les conditions de cette égalité commence dès le plus jeune âge, à l’école, comme le rappelle l’article L121-1 du Code de l’éducation qui stipule que « Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur […] contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation ». Or les chiffres montrent que nous sommes encore loin du compte en la matière.

Après le collège, premier temps fort dans l’orientation des élèves, les filles s’orientent pour la plupart vers la voie générale et technologique (71 %), quand seulement un peu plus de la moitié des garçons optent pour cette voie (57 %), l’autre moitié se dirigeant vers la voie professionnelle. C’est ensuite au lycée que les jeunes filles commencent à se détourner massivement des sciences dites « dures » (mathématiques et sciences de l’ingénieur) et du numérique, quand les garçons se détournent eux des filières plus littéraires.

À la rentrée 2021, les filles ne représentent, par exemple, que 40 % des effectifs de l’enseignement de spécialité de mathématiques et seulement 13 % des effectifs de sciences de l’ingénieur et du numérique. Ces choix d’enseignements de spécialités préfigurent très largement l’orientation post-bac des élèves, où les filles ne constituent que 17 % des effectifs d’étudiants en mathématiques, ingénierie et informatique.

Or le simple fait que filles et garçons ne fassent pas les mêmes choix d’orientation, et notamment le fait que les filles soient sous-représentées au sein de certaines filières scientifiques, explique entre un tiers et un quart des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.

Le poids des stéréotypes de genre

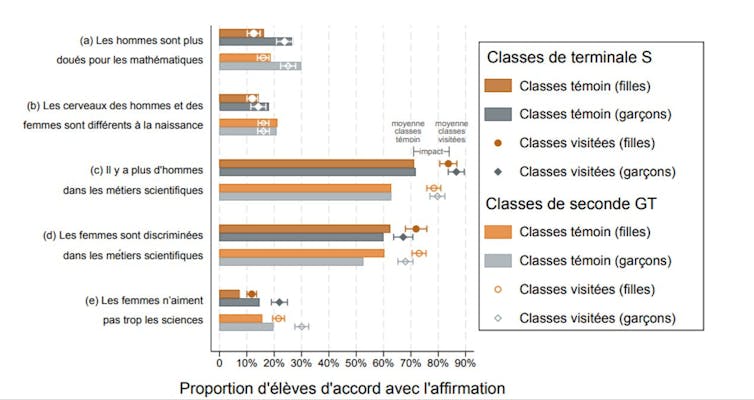

Si les causes de ce désintérêt des filles pour les filières scientifiques sont multiples, le poids des normes sociales et des stéréotypes de genre est aujourd’hui reconnu par la communauté scientifique comme l’une des causes principales des inégalités d’orientation entre les filles et les garçons. Dans une enquête réalisée auprès de 8 500 lycéens d’Île-de-France, nous montrons que la prévalence des stéréotypes de genre demeure élevée : entre 20 % et 30 % des filles et des garçons de notre échantillon sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les hommes seraient naturellement plus doués en mathématiques que les femmes. Contrecarrer l’influence de ces stéréotypes associés aux rôles masculins et féminins et promouvoir une image plus inclusive des filières scientifiques semble donc être un des premiers leviers à mobiliser pour favoriser des choix éducatifs moins genrés. Une piste prometteuse pour y parvenir est de mettre les élèves au contact de role models féminins auxquels les jeunes filles puissent s’identifier. C’est ce que proposent diverses associations et programmes, à l’instar de « Elles bougent » ou encore « Femmes et maths ». Notre équipe de recherche a évalué l’impact de l’une de ces initiatives : le programme « For girls in science » porté par la fondation L’Oréal. Il consiste en des interventions dispensées par des femmes scientifiques en classes de seconde générale et de terminale scientifique, deux moments clés dans l’orientation des élèves. L’objectif de cette heure d’échanges est double : déconstruire les stéréotypes associés à la présence de femmes en sciences et susciter l’intérêt des jeunes filles pour les filières scientifiques. L’évaluation de ce programme a été conduite dans 600 classes, réparties dans 98 lycées représentatifs des trois académies d’Île-de-France.Des représentations qui évoluent

Les résultats de notre étude montrent d’abord que l’intervention a eu des effets importants sur la manière dont les élèves se représentent les aptitudes des femmes et des hommes en sciences (Graphique 1). Parmi les élèves des classes traitées, la proportion se déclarant d’accord avec l’affirmation selon laquelle les hommes sont naturellement plus doués en mathématiques que les femmes, ou selon laquelle les cerveaux des hommes et des femmes sont différents diminue de 15 % à 23 % par rapport aux élèves des classes témoins. L’intervention a par ailleurs rendu plus visible la sous-représentation des femmes en sciences, comme en témoigne la part d’élèves d’accord avec le fait qu’il y a plus d’hommes dans ce domaine qui augmente de 12 à 17 points de pourcentage. En revanche, un effet non anticipé du programme est qu’en mettant l’accent sur la sous-représentation des femmes en sciences, les interventions ont renforcé chez les élèves le sentiment que les femmes ont une moindre appétence pour les sciences et qu’elles sont discriminées dans les carrières scientifiques.

Marion Monnet, Maitresse de conférence en économie, Université de Bourgogne – UBFC

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.